18 novembre 2024

di Marco Ponti

1. L’internalizzazione

Uno dei pilastri storici delle politiche ambientali è il concetto noto come “polluters pay” (in economichese si chiamano “prezzi pigouviani” o “internalizzazione dei costi esterni”).

Vuol dire che la cosa migliore da fare è far pagare tutti i danni a chi li genera con tasse specifiche.Ed è una cosa molto sensata: gli inquinatori per non pagare la tassa inquineranno meno, ma non a caso.

Incominceranno a ridurre le emissioni che costa meno ridurre, e smetteranno di ridurre quando non gli conviene più, cioè quando gli costerebbe di più ridurre che pagare la tassa. Ma questo va bene anche per la collettività, oltre che per gli inquinatori, perché l’obiettivo non è azzerare le emissioni (impossibile), ma ridurle finchè ridurle costa meno dei danni che le emissioni fanno. Altrimenti si avrebbero più costi che benefici.

Vengono minimizzati i costi totali per la collettività, che sono la somma dei costi ambientali più i costi per abbatterli.

Ma non è finita: con la tassa (nota nel caso della CO2 come “carbon tax”) lo Stato si trova in tasca un sacco di soldi, con i quali in alcuni casi può compensare i danneggiati, o ridurre altre tasse, o costruire scuole e ospedali.

E questo approccio ha anche un elemento di giustizia: chi fa un danno ad altri, lo paga per intero. È una politica sia equa che efficiente.

Ora, ci sono molti studi che provano a comparare i livelli di tassazione ai costi sociali dell’inquinamento. Il più noto è quello del Fondo monetario internazionale, che evidenzia periodicamente questo “livello di internalizzazione”.

E ovviamente trova paesi e settori dove le tasse internalizzano in modo soddisfacente, altri dove internalizzano troppo, altri dove non internalizzano affatto, e infine molti dove gli inquinatori sono addirittura sussidiati, come accade per i consumi petroliferi in Egitto, Nigeria, e Brasile, dove il prezzo dei carburanti è inferiore a quanto si otterrebbe vendendolo sul mercato mondiale.

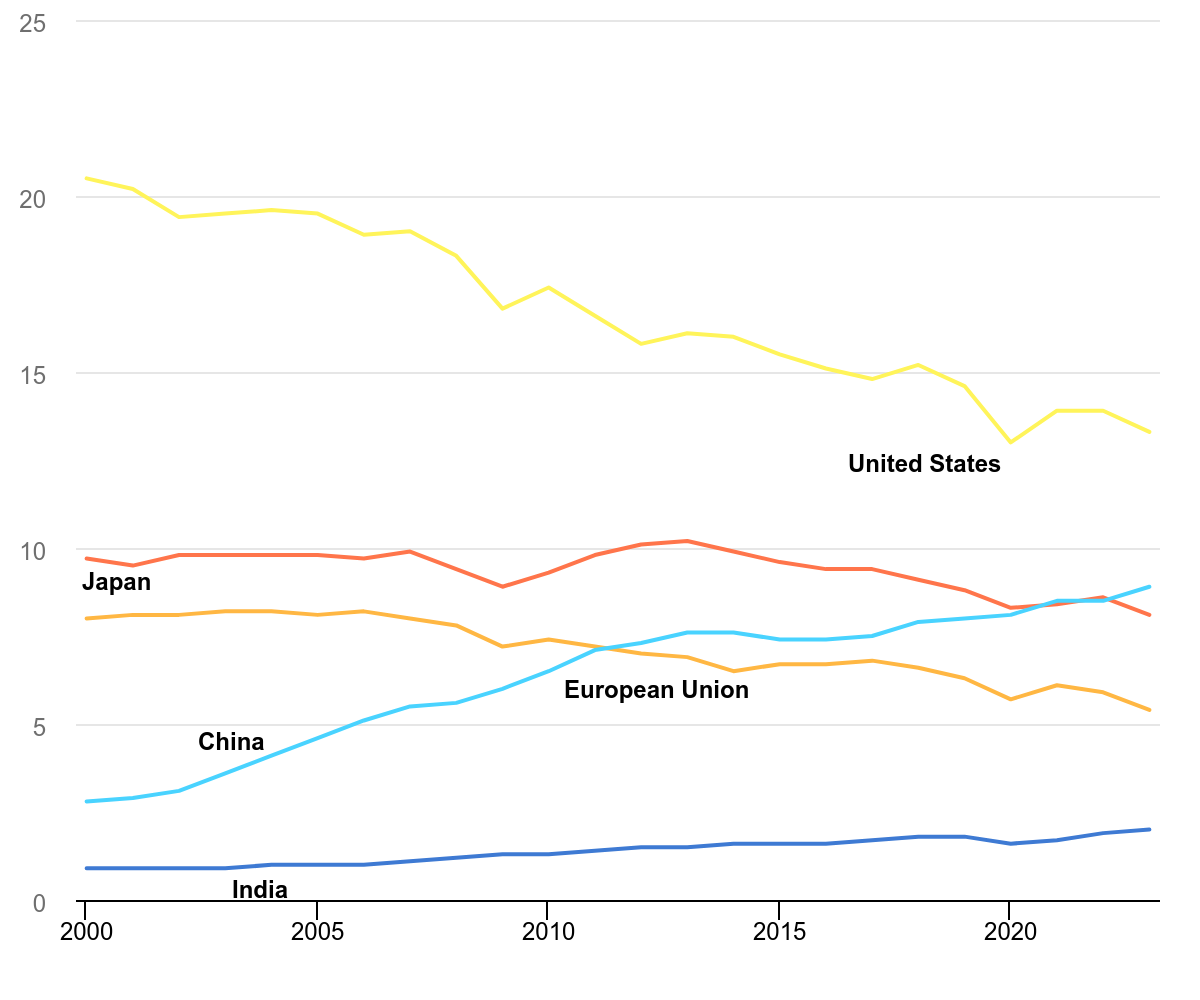

In Cina e negli Stati Uniti poi il carbone, che è il peggior inquinante ed è ancora usatissimo, è tassato in modo del tutto inadeguato.

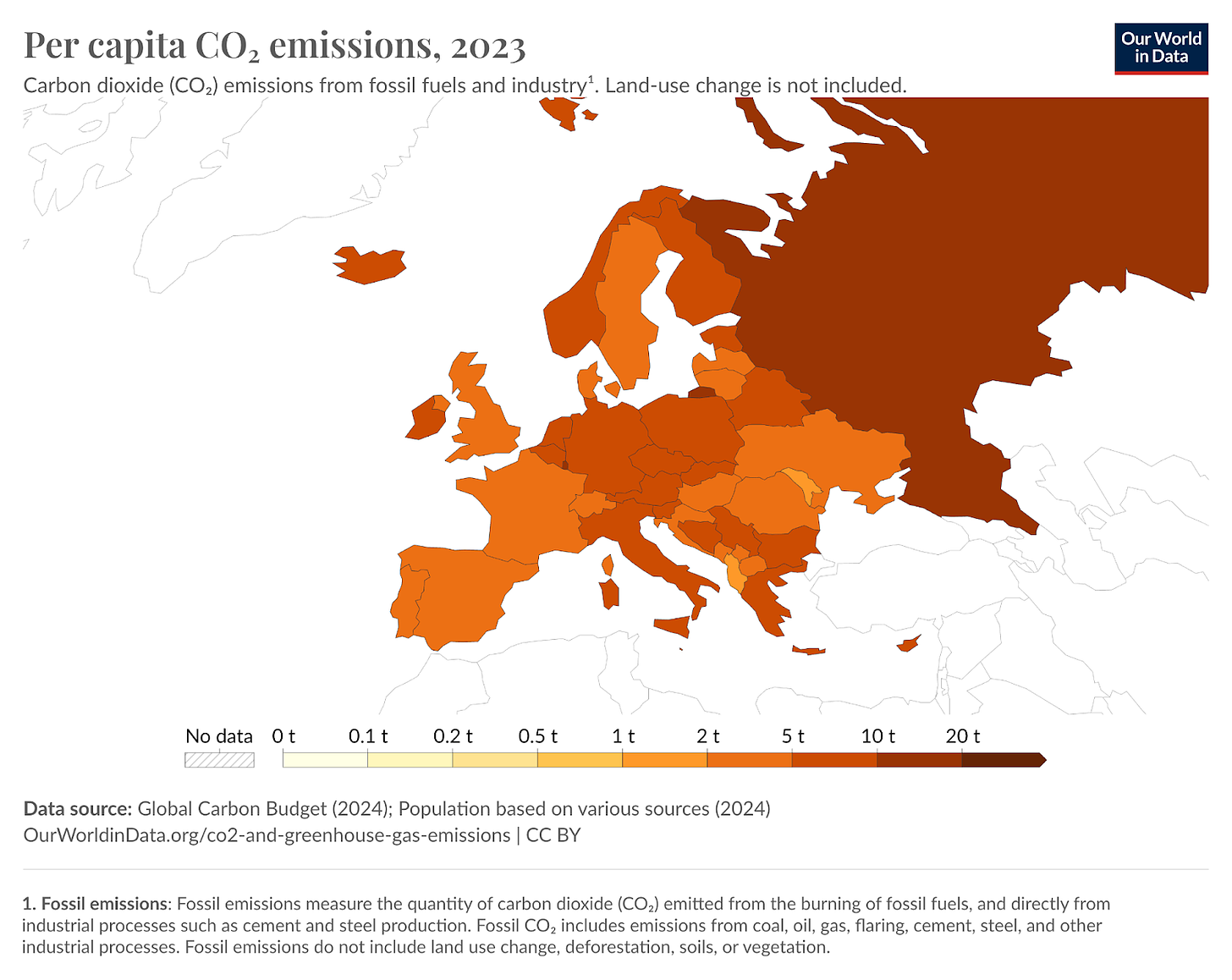

L’Unione europea e l’Italia in particolare sono abbastanza virtuose nell’internalizzare.

Il problema rilevante è che in Italia di internalizzazione non si parla praticamente mai: i casi più eclatanti sono quello dell’agricoltura, che è molto inquinante e largamente sussidiata per ragioni di consenso politico, e quello dei carburanti per i veicoli stradali, che internalizzano moltissimo. Il 55 per cento del prezzo alla pompa del gasolio e il 60 per cento di quello della benzina sono tasse.

E qui si è arrivati a definire “sussidi” alcuni sconti di tasse, che pure mantengono i livelli di internalizzazione molto superiori a quelli di altri settori inquinanti (e comunque superiori agli standard europei di riferimento).

Infine lasciano molto perplessi gli sconti delle tasse sull’energia per i “settori energivori” (siderurgia, vetro, alluminio e altri), che non risulta affatto che abbiano livelli di tassazione adeguati.

Certo, “internalizzare” comporta di stimare il costo sociale dell’inquinamento: ma su questo c’è un ampio dibattito scientifico, come vedremo anche che ci sono problemi di equità quando si ricorre a tasse uguali per tutti, anche se qui si tratta di inquinatori.

2. Come stimare il costo sociale del principale inquinante, il CO2?

La CO2, nota come anidride carbonica, è di gran lunga la maggior causa dei cambiamenti climatici, ed è spesso considerata una accettabile approssimazione per l’impatto di altre emissioni dannose per il clima.

Si fronteggiano due principali scuole di pensiero: una è quella che cerca di calcolare direttamente i danni del riscaldamento globale. Le stime sono basate su complessi modelli di simulazione (e ve ne sono molti con risultati non coincidenti, ma ragionevolmente simili).

Il più accreditato studioso di questi modelli, che, oltre ad averne uno proprio, lavora sistematicamente per confrontare i risultati degli altri è William Nordhaus, cui è stato conferito il premio Nobel.

La seconda scuola di pensiero, radicalmente diversa, fa capo alla Commissione europea, ed è di derivazione tutta politica.

Assume come base che sia corretto l’obiettivo politico europeo (privo di basi scientifiche) di azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2050.

Da questa assunzione deriva una serie di valori del costo sociale del CO2 basata non sui danni presenti e futuri, ma sui costi da affrontare per raggiungere l’obiettivo di azzeramento. E ovviamente questi costi sono rapidamente crescenti, perché via via bisognerà abbattere le emissioni più difficili da abbattere, quindi le più costose.

Anche i costi stimati da Nordhaus crescono nel tempo, anche se meno rapidamente, perché comunque i danni per ogni unità di CO2 emessa aumentano finché non si azzerano le emissioni, e si inverte il fenomeno.

Il dibattito è aperto, ma sembra più accettabile l’approccio basato sui danni, su cui lavora da anni la comunità scientifica internazionale, rispetto ad un approccio tutto politico quale quello europeo.

3. I costi del disinquinamento

Ridurre le emissioni dannose per il clima ha ovviamente un costo per la collettività, con pochissime eccezioni, e non significative, altrimenti i problemi ambientali non esisterebbero.

Ora, le risorse, pubbliche e private, per ridurre le emissioni sono per definizione limitate. Su queste due premesse economiche non ci possono essere dubbi.

Ma se è così, ne discende che se non si abbattono le emissioni là dove costa meno abbatterle, a parità di risorse impiegate si danneggia l’ambiente: si abbatterà meno di quanto possibile.

Quindi, per costruire politiche ambientali razionali, sono due le cose che sarebbe necessario conoscere, anche in modo approssimato: i costi sociali di ogni tonnellata di CO2 emessa, e i costi che la collettività deve affrontare per ridurre le emissioni nei diversi settori inquinanti.

L’obiettivo è ovviamente quello di minimizzare il totale dei costi per la collettività, cioè la somma dei costi di abbattimento e dei costi delle emissioni.

Sul problema di valutare i costi sociali del CO2 c’è un vasto dibattito internazionale, cui abbiamo già accennato.

Invece sui costi di abbattimento il dibattito è molto più ridotto. Delle stime comparative esplicite sono state fatte dalla società McKinsey e da pochi altri.

Questo anche perché se si tassa ogni tonnellata di CO2 alla fonte con una politica di “carbon pricing”, cioè tassando direttamente i combustibili inquinanti, non sarebbe necessario conoscere questi costi.

Infatti ogni inquinatore ridurrebbe le proprie emissioni, come abbiamo visto, fino al punto che l’abbattimento successivo gli costa di più della tassa che dovrebbe pagare, minimizzando così “automaticamente” i costi totali per la collettività.

Ma questo approccio si scontra con delle grandi difficoltà politiche di fare politiche fiscali che “internalizzino” con una tariffa unica il costo sociale di ogni tonnellata di CO2 emessa.

Sarebbe il sistema più semplice ed efficiente, ma ci sono rischi e resistenze per ragioni sia occupazionali che di concorrenza internazionale che geopolitici.

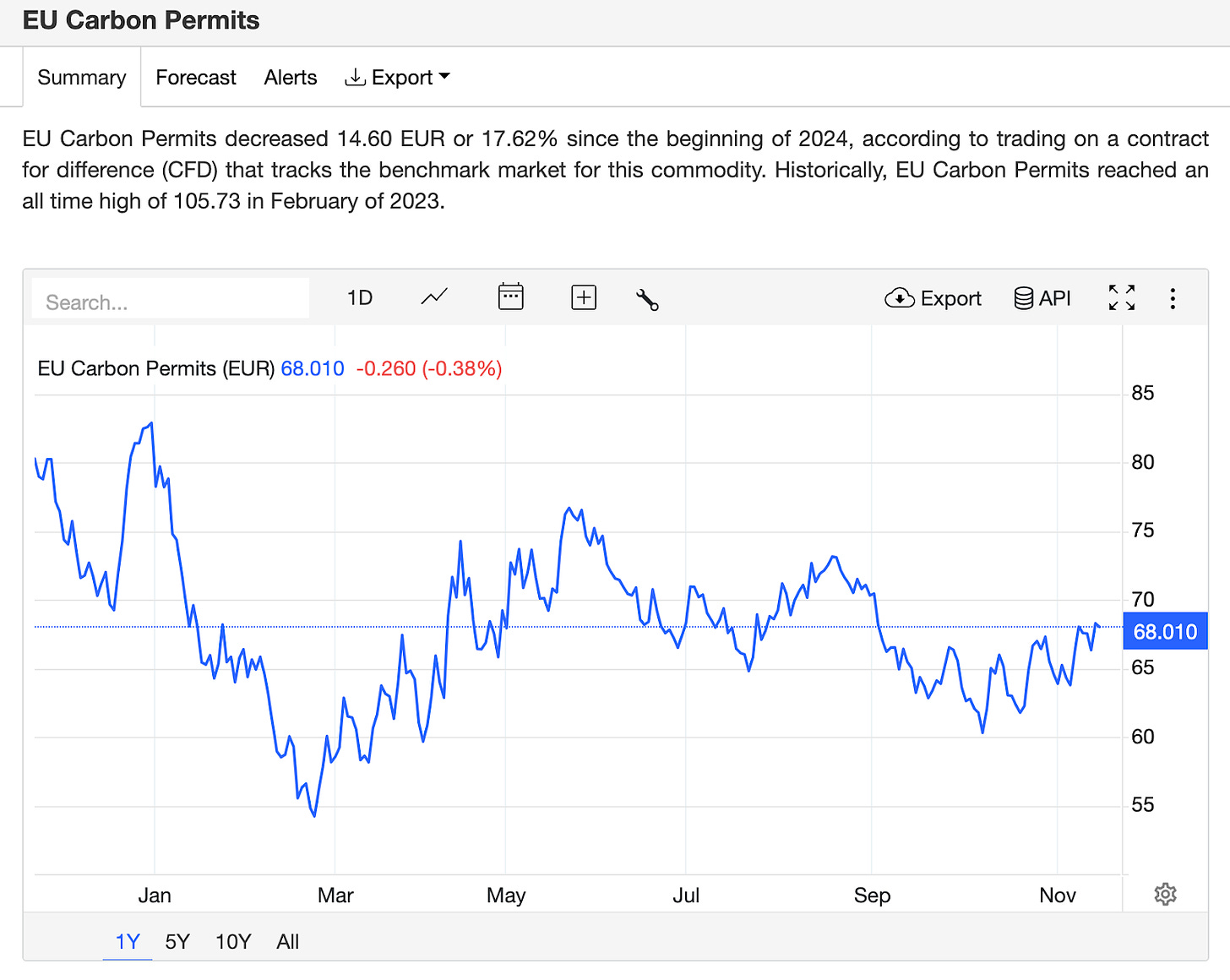

Per gestire questi problemi, l’Unione europea ha deciso, per molti settori, di affidarsi ai meccanismi di mercato per minimizzare gradualmente i costi complessivi.

Il sistema messo a punto è noto come Emission Trade System (ETS). Funziona così (semplificando): per ogni settore si negozia un livello di emissioni totali accettabili dalle parti, e si emettono dei “permessi di inquinare” per questo totale.

Ignorando i costi di abbattimento per le singole imprese, si consente di scambiare i permessi, in un libero mercato. Le imprese con alti costi di abbattimento ne compreranno molti dalle imprese cui costa poco abbattere.

In questo modo all’interno del settore si minimizzeranno i costi di abbattimento complessivi, rispettando il limite di emissioni totali concordato.

È una politica meno severa del “carbon pricing”: gli inquinatori non risarciscono la collettività dei danni che generano, si limitano a minimizzare i loro costi di produzione in relazione a una stima politica di quei danni (il totale delle emissioni accettabili nei diversi settori).

Forse è un compromesso accettabile. Certo dovrebbe essere solo una tappa per una strategia più generale ed efficiente. E più equa: il principio ambientale “polluters pay” ha anche un contenuto di giustizia.