29 luglio 2025

di Marco Ponti

Elon Musk ha preferenze di destra estrema dichiarate. Si può paragonare a Henry Ford che nel 1938 riceve da Adolf Hitler il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine dell’Aquila Tedesca. Ma entrambi – Musk e Ford – sono indubbiamente dei geni in campo tecnologico e industriale.

Nessuno dei due, come spesso accade, inventa direttamente nulla, come invece è il caso di Thomas Edison, ma sono geniali nel combinare in modo creativo tecnologie esistenti.

Anche Steve Jobs con Apple e Bill Gates con Microsoft appartengono a questa categoria.

Gli archivi dei brevetti sono pieni di invenzioni originali che non riescono a essere “ingegnerizzate” e ad arrivare sul mercato: sono “macchine sterili”.

Le due principali tecnologie sviluppate da Musk invece generano macchine che rivoluzionano i settori di appartenenza: le automobili non inquinanti e i vettori spaziali.

Ci occupiamo qui solo di Tesla e di SpaceX, con appena un cenno a Starlink, sia a causa dei limiti conoscitivi di chi scrive sia di spazio.

È doveroso però almeno ricordare anche altri settori dove Musk interviene e sta intervenendo, pur con alterne fortune. Il principale purtroppo è il “social” X, ex-Twitter, che lui usa con successo anche per dare spazio alle sue idee politiche deliranti, aggiungendovi Grok, il suo modello di intelligenza artificiale.

Si occupa anche di installare microchip in testa a individui con problemi motori, per collegarli a esoscheletri e ad altri dispositivi (Neuralink).

Si occupa di tunnel innovativi con la società Boring (un gioco di parole tra “scavare tunnel” e “noioso”).

Acquista, senza successo, la società Hyperloop per treni a levitazione magnetica, in condotte ad atmosfera ridotta, con velocità vicine a quelle aeree.

Adesso si occupa anche di guida autonoma per veicoli stradali, settore molto promettente, ma sembra abbia sviluppato un approccio tecnologico meno efficace di quello dei suoi molti concorrenti. Giura che recupererà il terreno perduto… e se lo dice lui è meglio prestargli attenzione.

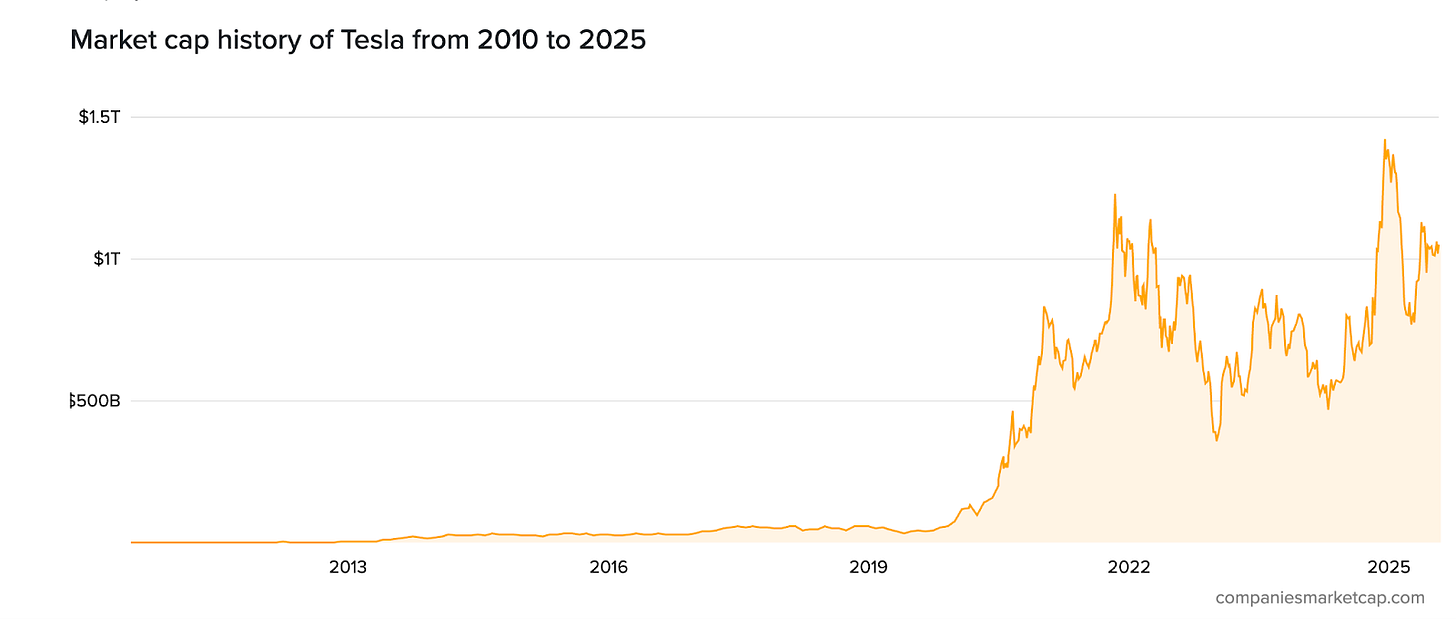

L’ascesa di Tesla

Veniamo a Tesla e alla sua storia. La spinta a sviluppare auto non inquinanti nasce prepotentemente in California già verso la fine del secolo scorso, ma il modello prodotto è un disastro senza seguito.

Appena meno disastroso è il modello (Prius) prodotto da Toyota, e venduto anche in Europa, ma con esiti tali che quel produttore cessa di puntare al tutto-elettrico e si concentra sulla tecnologia ibrida (intrinsecamente molto complessa e meno innovativa).

Elon Musk, agli inizi di questo secolo, compra una piccola società californiana che produce un veicolo molto particolare: una piccola auto sportiva biposto alimentata con batterie industriali (cilindriche) in libera vendita, che quindi si basa sulla sostituzione e ricarica a terra di queste.

Si accorge subito che il problema principale dell’elettrico è il peso delle batterie, e si converte a batterie più performanti ma ricaricabili senza sostituzione. Per arrivare però a un’autonomia rilevante, superiore ai 500 km, occorre affrontare il problema del peso totale del veicolo in modo molto radicale: progetta una scocca pressofusa e una carrozzeria in alluminio, molto più leggera dell’acciaio.

Ma non basta: elimina molti accessori destinati al monitoraggio del veicolo, che è garantito da remoto dalla casa madre.

E anche il problema dell’autonomia riceve una risposta da remoto: si garantisce a chiunque rimanga senza energia, in qualsiasi punto degli Stati Uniti, che arrivano soccorsi in tempi brevi.

Riceve anche dei sussidi pubblici, ma che non sembrano, per quanto si sappia, decisivi, e che sono rapidamente rimborsati.

La macchina, con un ottimo design “all’europea”, cioè priva degli orpelli cromati tradizionali per le vetture americane, è un successo travolgente, e raggiunge presto economie di scala nella produzione, tali da consentire prezzi competitivi per il mercato americano.

Garantisce anche, grazie alla propulsione elettrica, accelerazioni da supercar.

E questo avviene in un mercato particolarmente ostile: la propulsione elettrica deve confrontarsi con un costo d’uso dei veicoli a combustione interna molto basso (la benzina negli USA è tassata pochissimo, costa un terzo che in Europa). E la sensibilità ambientale degli americani è elevata in alcuni stati “ricchi” (per tutti, la California), ma non certo nel resto del Paese.

Il successo diventa rapidamente planetario, e Musk inoltre (forse allora è ancora un po’ progressista…) regala tutti i suoi brevetti, ormai sicuro del risultato raggiunto.

Questo scatena una rincorsa virtuosa: la macchina elettrica è fattibile e vendibile. L’Europa fa dell’elettrificazione del parco veicolare una delle sue strategie ambientali fondamentali (anche se poi sbaglia nel modo con cui tenta di realizzarla, errore su cui qui non possiamo dilungarci).

La Cina si mette rapidamente in moto con pesanti sussidi al settore, ma anche sfruttando il know-how che Musk ha portato, basando lì le sue principali forniture di batterie, oltre che una fabbrica importante.

E questo genera in Cina un fiorire di produttori di modelli elettrici a prezzi estremamente competitivi (dell’ordine dei 10.000 euro), vendibili in tutto il mondo, grazie a enormi economie di scala garantite da quel mercato.

L’ambiente ovviamente ne ha, e continuerà ad averne, grandissimi benefici.

Questo, anche in termini di ricadute su settori “prossimi”, quali quelli delle macchine agricole e da cantiere, i veicoli merci, le imbarcazioni, e persino i velivoli elettrici a decollo verticale (eVTOL).

L’elettrico è una rivoluzione diventata possibile.

Musk ci prova anche con camion pesanti e con SUV fuoristrada, ma con esiti incerti… e anche un suo modello economico, annunciato da tempo, stenta a uscire.

La forza di SpaceX

Qui lo scenario di partenza è simile a quello di Tesla: un sostanziale fallimento del sistema esistente.

Infatti il progetto Shuttle della NASA, la navicella orbitale destinata ad atterrare come un aereo, e a essere lanciata con i motori-razzo di bordo, è una delusione.

Nasce dall’esigenza di un risparmio radicale di costi.

Il progetto prevede di recuperare tutte le componenti più costose del veicolo, con la perdita solo dei razzi ausiliari per il lancio, e del serbatoio maggiore di propellente.

Ma il progetto non funziona: i costi sono fuori controllo, e la navicella esplode in volo due volte, con grande perdita di vite umane, e viene cancellata dopo pochi anni.

Musk pensa anche lui a ridurre radicalmente i costi, ma con una scelta radicalmente diversa: far atterrare verticalmente il primo stadio di un razzo “normale” da dove è partito, per riusarlo molte volte.

Per ridurre ulteriormente i costi, pensa persino di servirsi di motori di missili balistici russi, che arrivano sul mercato dopo il trattato di riduzione bilaterale di questi vettori.

La cosa non si realizza, e Musk incomincia a sperimentare un vettore progettato da lui, ma senza innovazioni sostanziali, solo l’uso di propellenti poco aggressivi, che consentano cioè di riusare molte volte i motori.

Questi sono impiegati “alla russa”: cioè numerosi (9… i russi ne usano più di 20), per garantire che se anche uno non funziona, la missione può essere portata a termine. Il razzo si chiama Falcon 9.

L’innovazione sostanziale è invece il “capovolgimento” del primo stadio, che frena riaccendendo due volte i motori nel rientro a terra, e atterra nei pochi metri quadrati della base di partenza. Un’operazione estremamente complessa.

I primi razzi gli esplodono, ma persevera, e dopo aver perso molti soldi e ormai vicino al fallimento, il recupero ha successo.

Offre sia alla NASA che ad altre istituzioni e nazioni, ed anche a privati, costi per kg di carico utile in orbita che sono un decimo di quelli dei suoi concorrenti, pubblici e privati.

Arriva a usare più di venti volte lo stesso razzo recuperato.

Ovviamente “spazza” il mercato dei vettori: in USA arriva a imbarazzare il governo, costretto per ragioni politiche a non tagliare del tutto altri costruttori, molto più costosi, in perpetuo ritardo e con problemi di affidabilità.

E gli altri costruttori sono di tutto rispetto, come Boeing e Lockheed Martin. Ma surclassa anche “nuovi entranti” nel settore, come Jeff Bezos di Amazon (con razzi tradizionali) e Richard Branson della Virgin (con velivoli suborbitali lanciati da aerei).

E non si ferma: sviluppa il Falcon Heavy, mettendo insieme tre Falcon 9, per carichi ultrapesanti, e una capsula recuperabile per 4 astronauti, anche usata da turisti spaziali super-ricchi.

Poi un nuovo balzo, ma questo di esito ancora incerto: collauda il vettore più potente mai costruito, Starship, alto 120 metri, pesante 5.000 tonnellate e capace di mettere in orbita da 150 a 250 tonnellate.

Sia il primo stadio che il secondo, quello che va in orbita, sono progettati per essere recuperati, addirittura prima di toccar terra, grazie a una torre (“Mechazilla”) con bracci mobili, per risparmiare il peso delle “zampe” di atterraggio.

Il primo stadio ha 33 motori, il secondo 6, sempre per avere ridondanza (“alla russa”).

Finora solo il primo stadio è stato recuperato, negli ultimi tre lanci sperimentali il secondo stadio ha sempre avuto problemi insuperabili ed è andato distrutto.

Il programma è in forte ritardo, ma se avrà successo ridurrà di un altro ordine di grandezza i costi di messa in orbita, anche se l’ipotesi di Musk di uno sbarco umano su Marte, tecnicamente possibile con questo vettore, rimane remota.

Ben più concreto è il programma Starlink, basato su Falcon 9 e sui suoi bassi costi. Si tratta di una copertura internet planetaria, ottenuta con la messa in orbita bassa di 40.000 microsatelliti, di cui già operativi circa 12.000.

Qui il sistema dovrà però affrontare una vivace concorrenza da quelli terrestri esistenti, che tuttavia non coprono aree remote e non garantiscono prestazioni elevate, anche a fini militari, proprie del sistema Starlink.

In sintesi estrema: un personaggio tanto più pericoloso quanto indubbiamente geniale.