30 luglio 2024

di Francesco Ramella

“Dati choc”: per colpa del cambiamento climatico in Italia “è sparito il freddo” si leggeva sul Corriere di qualche giorno fa. Eppure, come spesso accade quando si tratta di clima, la realtà è assai più articolata e non si presta a facili semplificazioni.

Due esempi recenti: gli atolli che si inabissano a causa dell’aumento del livello del mare e la desertificazione.

Tra le tante foto iconiche delle conseguenze del riscaldamento globale spicca quella del ministro degli Esteri di Tuvalu, lo Stato polinesiano composto da più isole a metà strada tra Hawaii e l’Australia che interviene, a distanza, alla conferenza sul clima di Glasgow nel novembre 2021, con le gambe per buona parte sott’acqua.

Ora, ci dicono gli scienziati e ci raccontano con insistenza i giornali che, a causa dell’aumento di volume dell’acqua e dello scioglimento dei ghiacciai, il livello del mare sta aumentando e continuerà a farlo. Questa è però solo una parte della storia. Sempre gli scienziati, da tempo, hanno osservato che gli atolli non sono inermi ma interagiscono con l’ambiente circostante e, per questa ragione, lungi dall’inabissarsi finora si sono in media espansi. Di questo, però, si è letto molto meno. Solo nello scorso mese di giugno, il New York Times ha dedicato un ampio servizio alla “sorprendente” notizia riprendendo uno studio che risale al 2008 il cui autore ha dichiarato: “sono fiducioso che ci saranno isole alle Maldive tra 50 o 100 anni. Non assomiglieranno a queste isole; saranno diverse. Ma ci sarà terra qui.” Scampato pericolo, dunque? No, perché il livello dei mari è destinato a continuare ad alzarsi nei prossimi secoli e l’innalzamento dipenderà dall’entità delle nostre emissioni passate e future. Ma, senza dubbio, si tratta di una realtà più complessa e meno drammatica di quella che va per la maggiore. Ed è significativo rilevare come l’obiettivo di limitare l’incremento della temperatura al di sotto degli 1,5 °C, oggi cardine delle politiche climatiche di moltissimi Paesi, venne adottato nel 2015 a Parigi anche per la pressione esercitata dalla “Alleanza dei Piccoli Stati Insulari” (Aosis) sulla base del timore di un rapido inabissamento degli stessi.

Un altro “contrordine compagni” è arrivato dalla prestigiosa Yale School of the Environment che, qualche giorno fa, ha evidenziato in un articolo del giornale online Environment360 come, nonostante i molti allarmi secondo cui il cambiamento climatico creerebbe una diffusa desertificazione, numerose zone aride stanno diventando più verdi a causa dell’aumento della CO2 e della conseguente accelerazione della fotosintesi. Questo effetto ha più che compensato l’impatto negativo del riscaldamento e della riduzione delle precipitazioni. Tale tendenza sembra destinata a perdurare e ad accentuarsi nei decenni a venire: “si prevede che la maggior parte delle zone aride del mondo vedranno un aumento della produttività della vegetazione a causa dei cambiamenti climatici fino al 2050”.

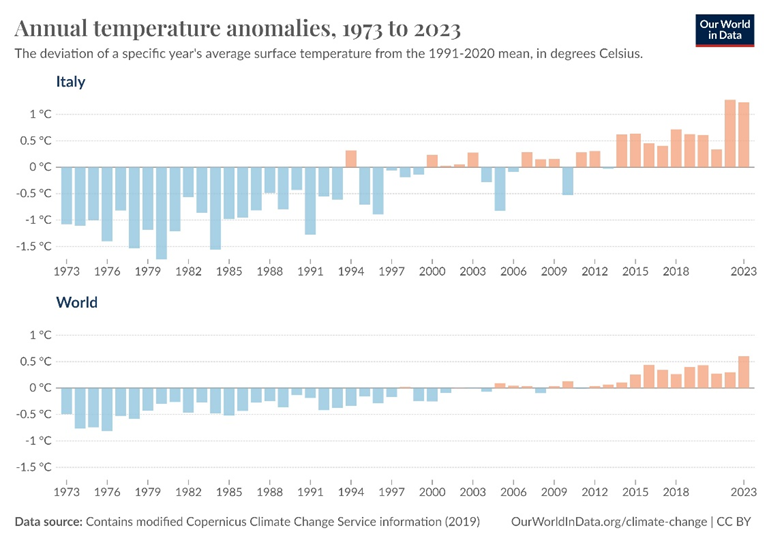

Non sembra vi siano invece più dubbi sul fatto che la temperatura stia aumentando e in misura tale per cui non vi è altra spiegazione convincente al di fuori delle emissioni di gas serra. L’Italia non fa eccezione e, anzi, come ci ricorda anche il Corriere, il trend è molto più pronunciato di quello medio a livello mondiale.

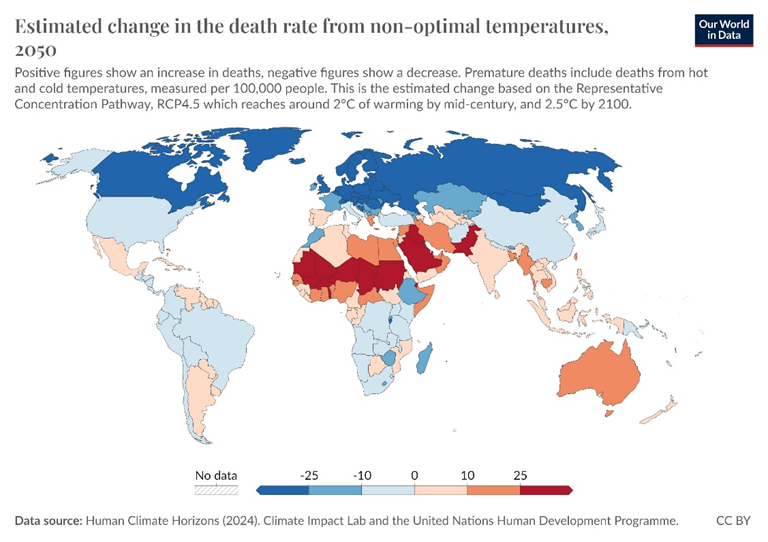

Anche in questo caso, la lettura di tale tendenza è esclusivamente negativa, senza se e senza ma. Spesso e volentieri leggiamo dell’aumento della mortalità per gli eccessi di calore. Ma, di nuovo, la medaglia ha due facce. È probabilmente poco noto che la mortalità per il freddo nel mondo è molto maggiore, quasi dieci volte tanto, rispetto a quella per il caldo. E questa condizione è verificata non solo nei climi più freddi ma anche in Africa dove saremmo istintivamente portati a pensare sia vero il contrario.

Ora, il riscaldamento della Terra provoca, a parità di altre condizioni, un aumento della mortalità per il caldo ma, al contempo, una riduzione di quella causata da temperature inferiori a quelle ottimali. La risultante di questi due effetti è diversa nello spazio e nel tempo. I Paesi più freddi avranno un vantaggio netto mentre quelli più caldi saranno danneggiati. Nel caso dell’Italia è stimato un effetto positivo per la maggior parte di questo secolo che cambierà di segno intorno al 2080.

C’è da aggiungere che quelle sopra esposte sono stime pessimistiche in quanto si basano sull’assunto che non vi sia nessun intervento di adattamento al clima che cambia. Sappiamo però che queste potenzialità sono rilevanti. Negli Stati Uniti, ad esempio, grazie alla diffusione quasi universale dei condizionatori, dopo il 1960, la mortalità per eccesso di caldo è diminuita del 75% nonostante l’incremento di temperatura. E per i prossimi decenni, con la crescita della ricchezza, la diffusione di questi impianti aumenterà sensibilmente; in Cina ne dispone già il 60% delle abitazioni. Altre misure possono essere adottate per mitigare gli effetti del calore negli spazi pubblici.

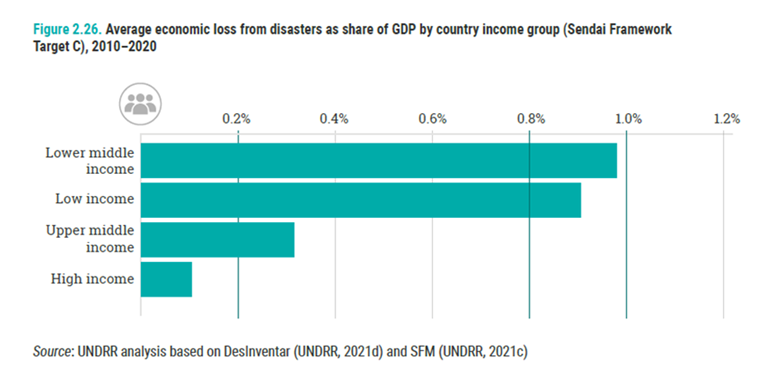

Dunque, se davvero “seguissimo la scienza”, tutta, emergerebbe un quadro del cambiamento climatico assai meno catastrofico di quello che abitualmente ci viene presentato. Un problema reale, destinato ad amplificarsi ma non una minaccia esistenziale che giustifichi ogni sorta di riduzione delle emissioni, a qualunque prezzo. Occorrerebbe invece, correttamente informati e non costantemente spaventati, soppesare attentamente costi e benefici delle politiche da adottare. Energia più pulita significa anche energia più costosa: se così non fosse, non ci sarebbe bisogno di obblighi, divieti e sussidi pubblici per accrescerne la diffusione. E non bisognerebbe dimenticare che la terapia più efficace per diventare più resilienti di fronte ai rischi del clima (di origine naturale e antropica) è la crescita economica: nei Paesi a reddito più elevato le perdite causate dai disastri naturali pesano per l’1% del PIL, un decimo rispetto alla quota che si registra in quelli più poveri.